Les angles morts sont dans les choux #69

DIMANCHE 13 AVRIL • LA PLEINE LUNE DE CATHERINE RIBEIRO

C’est la lune rose, et si vous voulez en savoir plus sur cette couleur astrale, vous pouvez lire ma lettre de l’année dernière à la même époque. Je vous parle ici aujourd’hui des points de vue et points de vie qu’on gagne ou non en littérature. Et de Catherine Ribeiro.

Personne n’a compris ma dernière newsletter, paraît-il. Vas-tu rester en accès gratuit ? Vas-tu passer en payant ? Quelle est ta décision finale ? Je croyais l’avoir dit, je le répète : les publications de Nouvelles Lunes resteront à quelques exceptions près gratuites à prix libre et votre soutien m’est d’autant plus précieux. Vous êtes environ 5000 à me recevoir deux fois par mois, et on est passé·es de 48 à 72 abonné·es payant·es en quelques jours. Ce n’est pas encore les 300 que je vise, mais on s’en approche drôlement !

Merci, d’abord. Je suis terriblement touchée

Terriblement, parce qu’en moi, toujours, il y a cette petite voix qui me dit que je ne le mérite pas. À chaque lettre que j’envoie, je retiens ma respiration, et puis j’y vais, je lance un texte lunaire, en espérant vous faire découvrir quelque chose ou quelqu’un, et en partageant des idées sur l’écriture.

Aujourd’hui, pardonnez-moi, ça sera décousu comme ma vie. Je parlerai de Flaubert, d’angles morts, de comédie, de mon père et de choux. Et on finira sur un poème bouleversant. Mais pour ouvrir le bal, une photo mystère avec mon père torse nu :

D’abord Flaubert. Toujours commencer par Flaubert, ça fait plus sérieux.

Préoccupé justement par “des conseils d’écriture qui pullulent sur Substack, souvent par des auteurs qui n’ont aucune légitimité”, l’auteur Thierry Crouzet, nous fait partager dans sa dernière publication les lettres que Gustave Flaubert envoyait dès l’âge de 14 ans à ses amis et amours pour parler d’écriture. Celle-ci m’a évidemment fait hausser un sourcil:

1844 (23 ans)

J’aime par-dessus tout la phrase nerveuse, substantielle, claire, au muscle saillant, à la peau bistrée : j’aime les phrases mâles et non les phrases femelles comme celles de Lamartine fort souvent et, à un degré inférieur, celles de Villemain.

Personne ne lit beaucoup Lamartine aujourd’hui, et encore moins Villemain dont j’ai dû consulter la fiche Wikipedia. Je n’ai hélas pas été surprise de découvrir que l’auteur oublié se faisait traiter d’eunuque à l’assemblée parce qu’il n’était pas aussi hétérosexuel que la société l’exigeait. Le monde de la littérature, historiquement, est imprégné et même structuré par des préjugés sexistes, homophobes et racistes – voire suprémacistes. Ceci est un fait.

On se rappellera aussi que Flaubert est une grande figure de l’Orientalisme, ce mouvement que l’écrivain d’origine palestinienne Edward Saïd (1935-2003) a analysé comme une fiction servant des visions et visées coloniales et impérialistes dans son livre L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, paru en 1978.

Suis-je en train de canceller Flaubert pour autant ? Pas du tout. J’ai souffert avec Emma Bovary (“Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris” !), et j’ai pleuré en lisant Un Coeur simple. Ça ne m’empêche pas d’avoir mal en lisant certains livres ou certaines phrases – Nancy Huston appelle cette expérience des textes misogynes qui abondent en littérature “lire contre soi”. On peut lire et penser contre soi. On peut aussi lire et penser avec toutes les facettes de soi, parce que, heureusement, j’ai autre chose à foutre que d’être une femme 24 heures sur 24.

C’est une somme d’impressions contradictoires que j’ai ressentie en découvrant la publication de Thierry Crouzet dont je ne savais rien puisque je ne le connais pas : d’un côté, j’ai beaucoup apprécié ce partage flaubertien ; de l’autre, j’ai fait un lien entre mon propre sentiment d’imposture, son jugement sur les conseils “illégitimes” et le caractère plus ou moins femelle d’une phrase.

On est en plein dans ce que la grande anthropologue française Françoise Héritier (1933-2017) appelait “la valence différentielle des sexes” : ce qui est vu comme féminin a une valeur moindre que ce qui est vu comme masculin. La preuve par le “steack de boeuf” qui devient “la maladie de la vache folle” à la faveur d’une épidémie. Je suis en train d’écrire un livre sur les femmes et l’écriture. Croyez-moi, je vous en reparlerai (Que la déesse égyptienne de l’écriture, Séchat, soit avec moi !) (Pas de ma faute si elle s’appelle Ses Chattes).

Ensuite les angles morts. Toujours s’en méfier.

La critique, la controverse, doivent pourtant exister pour nous puissions, nous, exister et créer. Les fascistes aiment l’uniformité, nous devons chérir la diversité et, même, la difformité qui nous éloigne des standards et des tiédeurs bourgeoises. Dans le confort hypnotique de l’algorithme, nous puisons en effet des malaises, des maladies, des mélancolies qui nous dévarient. Au fond, on ne sait plus où on en est. Et même, où on est. Ou qui on est.

La récente discussion à propos de la série Adolescence en témoigne (encore !) : nos points de vue sont toujours situés. Ainsi le parti pris de raconter un féminicide sans que la victime existe dans la narration a-t-il gêné, à juste titre, de nombreuses personnes.

On peut aussi s’interroger sur le nombre écrasant de fictions qui reposent sur le meurtre des femmes et des enfants – alors qu’une guerre réelle se déroulant à Gaza tue chaque jour sous nos yeux sans que nous puissions l’empêcher ni le supporter – comme le rappelait Lauren Bastide dans sa lettre Au sujet des enfants qui meurent. Et pourtant, écrit Mai Hua dans sa dernière publication-dialogue, Oui (to Adolescence), avec son compagnon Jerry Hyde, regarder cette série est un choix “dur, mais nécessaire”, parce qu’elle est “une brillante démonstration que le problème n'est pas un manque d'amour”, mais plutôt la persistance des idées masculinistes qui nous déshumanisent.

Et puis les points de vue. Toujours les situer.

Oui, regardons. Oui, protégeons-nous. Oui, réfléchissons. Oui, rappelons-nous. Oui, engueulons-nous. Oui, réconcilions-nous. Même si les réalités s’entrechoquent. Même si elles diffèrent, nous indiffèrent, nous pestifèrent. On va se tromper, c’est sûr. Mais la plupart du temps, on va s’en remettre. Et la critique nous fera avancer.

Toutes proportions gardées, c’est ce qui m’est arrivé ici lorsque Maaïa Youssef m’a reproché suite à ma dernière lettre, Se payer de mots, de ne pas situer mon propos sur nos conditions matérielles d’écriture :

“La précarité liée aux vies d’écriture ne s’absorbe pas du tout de la même manière selon le milieu dont on vient, les rapports qu’on lui entretient, le patri/matrimoine qu’il génère ou non, les capitaux qui sont les nôtres et qui contribuent à alléger (ou pas) les difficultés matérielles qui cause l’écriture. Figurent dans la liste : les capitaux culturel, symbolique, ainsi que le privilège blanc – ils ne font pas à proprement parler des dollars sur un compte en banque mais ils donnent accès à des espaces d’expression, à des réseaux, à des opportunités, à une crédibilisation et à une renommée qui en définitive contribue à la “survie” littéraire et artistique.”

Elle a raison, et je la remercie, c’était un point aveugle de ma lettre. J’avais songé à aborder la question de ces privilèges que je traite assez longuement dans Mes Ancêtres les Gauloises (2019), mais j’avais abandonné parce que ça m’entraînait loin.

Laissez-moi y revenir, un peu.

Dans l’illusion de gratuité à laquelle les réseaux sociaux nous ont habitué·es, ce sont bien les mêmes modes de domination financière qui structurent en arrière-plan nos histoires sexuées et racisées : le travail domestique, sexuel et reproductif des femmes, non ou mal rémunéré, mais aussi la colonisation et l’esclavage qui ont fondé le système capitaliste actuel.

Ironiquement, pendant qu’on se demande “si on le vaut bien”, comme Marion Olharan Lagan, pendant qu’on tente comme Louise Morel de trouver la juste rémunération pour une infolettre féministe et anticapitaliste ou qu’on interroge comme Lucie Folch la façon dont on paye et se fait payer des services “immatériels”, Donald Trump lui-même manipule les bourses mondiales pour enrichir ses proches et menace d’annexer le Groënland. Il serait vain de penser qu’on joue dans la même cour. Et pourtant si, on est dans la même cour. Pas celle de la récré, celle de la lutte des classes.

Oui, le milieu dans lequel j’ai grandi et vieilli m’a permis d’accéder à des opportunités qui ne sont pas données à tout le monde. Bien sûr, il m’arrive encore de me sentir flouée, malgré ces privilèges, parce qu’il existe un décalage conséquent entre le travail que je fournis et les bénéfices que je peux en retirer, mais ce n’est rien par rapport à ce qu’endurent des millions d’autres personnes dans des métiers bien plus pénibles et bien moins rémunérés.

J’ai évolué dans le milieu du cinéma, des médias, de la culture : ils sont porteurs de modèles que nous sommes sommé·es d’incarner à notre corps défendant – comme l’a encore bien raconté Anouk Grinberg récemment – mais nous en sommes aussi valorisé·es, même si c’est un jeu de dupes.

Le piège est particulièrement puissant pour les femmes, en raison des sous-entendus sexuels qui persistent au plan symbolique sur notre valeur et notre marchandisation possibles. Plusieurs de mes ancêtres ont connu des vies de maîtresses entretenues, de courtisanes et même de prostituées. Je connais par cœur la chanson de Fréhel qui raconte leur mélancolie, L’amour des hommes : “Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux, l’argent, qu’ils nous laissent d’un air plein de mépris…”

Les chanteuses populaires nous répètent cette rengaine qui nous conditionne dans la sujétion au nom de l’amour. Nous sommes la flèche qui blesse autant que le cœur, le corps blessé. Qu’on le veuille ou non.

Catherine Ribeiro, âme debout

Samedi dernier, le destin a voulu que je participe à un femmage en l’honneur de Catherine Ribeiro (1941-2024). Vous n’êtes sûrement pas beaucoup, sur ce réseau, à avoir entendu parler de cette chanteuse et actrice libertaire qui a été censurée durant toute sa carrière. Sa voix formidable, sa présence poétique, son exigence politique ne passaient pas crème dans les années 1970, et sa vie en a été dévastée. Fille d’émigrés portugais, elle a commencé dans le cinéma en jouant dans Les Carabiniers, de Jean-Luc Godard, dont le regard sur les femmes m’a toujours profondément consternée, et figure parmi les yéyés des années 1960 photographié·es par Jean-Marie Périer. C’était une artiste totale, unanimement reconnue par ses pair·es (y compris Léo Ferré qui n’était pas connu pour son féminisme), et elle attendra l’âge de 60 ans pour confier qu’elle avait été violée en 1962 par un journaliste de Paris Jour devenu par la suite célèbre. Profondément traumatisée, elle a passé tout le printemps 1968 à l’hôpital pour se remettre d’une tentative de suicide.

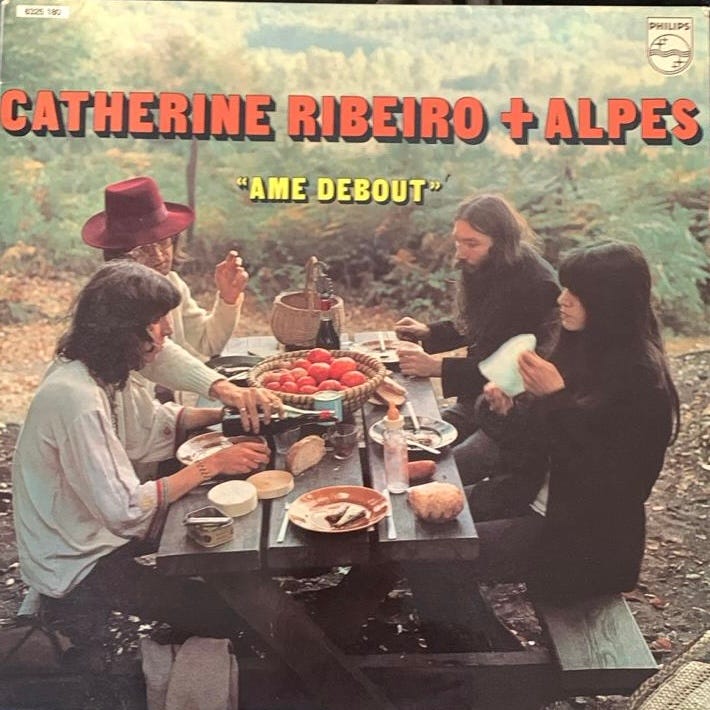

Je n’ai aucune idée de ce qui a conduit mon père à rejoindre, au début de l’année 1971, le groupe Alpes qu’elle avait formé avec Patrice Moullet, musicien, ingénieur génial qui fabriquait des instruments de musique avec les mécanos dont mon frère se régalait.

Je ne sais pas ce qui a fait qu’il joue d’un de ces instruments qui s’appelle le percuphone sur l’album Âme debout, où il apparaît en couverture, alors qu’il ne connaissait rien à la musique. C’est lui qui coiffe le chapeau bordeaux et qui sert le pinard (évidemment). Il portait à cette époque du parfum de magnolia et de santal, des pantalons à pattes d’éléphant et les cheveux longs.

Je me souviens d’un week-end de répétition dans la ferme de Patrice Moullet, je crois, où le groupe était allé répéter. J’avais neuf ans. En entendant chanter Catherine Ribeiro, j’avais été terrifiée. C’était de la souffrance brute. Ça n’a jamais été autre chose. Ses chansons avaient le pouvoir d’embraser le monde. Ma mère m’a immédiatement éloignée pour éviter que je hurle à mon tour. J’avais l’impression d’avoir vu un loup (ou plutôt une louve).

Le lendemain, Catherine a proposé un jeu : il fallait deviner, en les touchant les yeux bandés, les objets qu’on nous passait sous la table. Une épreuve sensorielle inoubliable quand j’ai tenu dans mes mains un chou : je crois que ce pauvre légume m’a parlé, et je n’ai jamais oublié son message. (Mais c’est un secret, comme celui que m’a confié hier après-midi un pigeon à la terrasse d’un café).

Catherine Ribeiro, en dépit de son talent, de sa beauté renversante, a traversé sa carrière dans la tragédie, se sentant oubliée, négligée, et même maltraitée, alors qu’elle rassemblait des foules dans les concerts et autres fêtes de l’Humanité.

Mon père, lui, a bien vite quitté le groupe pour d’autres aventures, et il était mort depuis longtemps lorsque j’ai appris la disparition de Catherine Ribeiro en août dernier. Le hasard qui n’existe pas veut qu’elle ait rendu son dernier souffle à l’EHPAD de Martigues, d’où ma famille maternelle est originaire. Une association s’est créée pour entretenir sa mémoire, Âme debout, à l’initiative notamment de Magali Bostani-Roca. C’est elle qui a organisé cette soirée le samedi 5 avril à la MJC de Martigues, où le collectif féministe L’émeute rieuse a interprété certains des textes de Catherine Ribeiro dans une mise en scène émouvante et drôle.

Ce moment d’exception commençait par un poème qui terminera cette lettre lunaire et tardive (on peut l’écouter sur You Tube :

Tous les droits sont dans la nature (1979)

Le droit de baiser

Le droit de fondre en larmes

Le droit de s’épanouir

Le droit d’être exigeant

Et d’exiger

Le droit d’être riche

De presque rien

Le droit d’être pauvre

De toutes sortes de richesses

Le droit de soulever

Des montagnes

Le droit d’accoucher

De toutes les tendresses

Le droit de penser

Haut et fort

Sans être mutilé

Le droit d’opinion

Les droits de l’immigré

Le droit au travail

Le droit de manger

Quand on a faim

Le droit de faire

Et de défaire

Le droit à la paresse

Le droit d’aimer

Sans être châtré

Le droit à la faiblesse

À la fragilité

Le droit à l’intelligence

Le défi à la connerie

Le droit du plus fort

Pour mieux protéger

Le droit de l’arbre

Face à la tronçonneuse

Le droit de s’amuser

Sur les pelouses interdites

Le droit de sanctionner

Un pouvoir déficient

Le droit de frapper

Malgré les menottes

Le droit de rire

De devenir fou

Le droit de s’éclater

À l’herbe sauvage

Le droit de crier, de hurler

Le droit de crier, de hurler

Le droit d’être enfin reconnue

Le droit d’être enfin reconnue.

Merci pour ce texte <3

Merci pour cette lettre.

Elle a fait émerger des très beaux souvenirs d'écoutes de Catherine Ribeiro + Alpes: entre stupeur et fascination.

« Paix ! »